私たちの歴史は、常に未来を「コントロール」したいという根源的な願いに突き動かされてきました。その願いは、やがて集団の安定を求める力となり、階層分化や機能分化を生み、日本は初期国家の段階へ移行します。この記事では、国家の基礎が築かれた弥生時代から古墳時代に焦点を当て、人々の暮らしがどう変わり、いかにして初期国家の段階に移行したのかを紐解いていきましょう。

社会変革の引き金となった稲作

紀元前10世紀頃、中国大陸は戦国時代から秦・漢へと移り変わる激動期を迎え、朝鮮半島もまた不安定な状況にありました。こうした「不安」を避けるため、多くの人々が新天地を求めて日本列島へ渡来してきました。

一方、日本列島では、縄文時代晩期に寒冷化による食料不足という「不安」に直面していました。そのため、安定した食料を求める下地がすでに整っていたのです。

こうして、不安定な状況をコントロールしたい渡来人と、生産をコントロールして安定した食料を得たい縄文人の利害が一致し、稲作は日本列島で受け入れられていきました。

稲作がもたらしたのは、単なる食料生産技術にとどまりませんでした。渡来人たちは、鉄器や青銅器といった金属器の技術、さらには稲作を基盤とする新しい社会のあり方も一緒に携えていたのです。

稲作がもたらした社会の階層化

稲作と金属器が普及したことで、生産力は飛躍的に増大し、数百人から数千人規模の集落が可能になりました。

大規模な稲作には、多くの人々を労働力として計画的に投入する必要があり、これが役割分担を生み出しました。さらに、稲が富として蓄積されるようになると、富を管理する人が必要になります。

その結果、資源を管理し集団を指揮する指導者(権力)と、その指示に従う民衆という階層が明確になります。こうして、これまでの「権威」と「民衆」という二層構造から、「権威」「権力」「民衆」という三層構造へと移行し、初期国家の骨格が形成されていったのです。

- 権威: 豊穣神、部族神など、特定の血統に宿る神聖な力(後の天皇の権威の萌芽)

- 権力: 首長・王(神の子孫、神の代理人という主張)

- 民衆: 被支配者である人々

稲作がもたらした争いと集落の機能分化

稲作は、単なる農耕技術にとどまらず、日本の社会を根底から変える「コントロール」の思想が含まれていました。稲・土地・水を人工的に管理し、計画的に食料を得るというこの思想は、やがて社会全体を管理したいという支配欲へとつながっていきました。

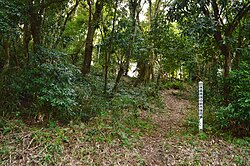

こうして集落間の資源を巡る争いを引き起こします。この争いの激化は、集落の防御を目的とした環濠集落の築造を促しました。稲作開始時期に環濠集落が築かれていたことが、その証拠です(例:佐賀県菜畑遺跡、福岡県板付遺跡)。

【写真】環濠集落の濠:このような濠が集落を取り囲んでいた

これらの環濠集落は単なる防御施設ではなく、周辺の一般集落を統括する拠点集落として機能していたと考えられています。こうして、集落の規模や役割に明確な差が生まれ、社会の機能分化が進んでいきました。このように、稲作は階層分化や機能分化、そして争いといった新たな社会の仕組みを生み出し、初期国家形成の原動力となったのです。

邪馬台国の登場

弥生時代中期になると、西日本を中心に環濠集落はさらに大規模化しますし(例:佐賀県吉野ケ里遺跡)、見晴らしの良い丘陵や山頂に築かれた高地性集落も増加します(例:香川県紫雲出山遺跡)。これらは、集落間の争いが激しさを増していたことの明確な証拠です。

【写真】初期国家のイメージ:竪穴式住居に加え、物見櫓や環濠が備えられていた

やがて争いの中から、複数の小国を統合する大きな勢力が現れます。『後漢書』には、日本に100余りの小国があったと記され、その中の一つである奴国が中国皇帝から「金印」を授けられたことが記録されています。

そして『魏志』には、倭国大乱を経て30余りの小国を従える邪馬台国の女王卑弥呼が登場します。彼女は、鬼道(呪術)で国を治める「権威」の象徴であり、加えて中国皇帝から「親魏倭王」という称号と金印を授かることで、外来の権威も利用し国内の支配を正当化しました。これは、初期国家の外交戦略でした。

古墳時代の到来:領域国家の芽生え

3世紀後半になると、日本は次の時代へと進みます。奈良盆地を中心に力を蓄えた豪族の連合体である大和王権が台頭し、古墳時代が始まります。豪族の頂点に立ったのが「大王(おおきみ)」つまり現在の天皇です。

そして、この時代の権力者の象徴が、巨大な前方後円墳です。前方後円墳は、権力者の絶大な力と「神」としての権威を視覚的に示すための舞台装置でした。その巨大な姿は、王の神聖な力を人々に実感させ、支配の正当性を再認識させたのです。大和王権の支配者は、稲作で得た富と軍事力による「権力」に加え、自らの血統を「神の子孫」とすることで「権威」を確立し、その支配を正当化しました。後の天皇に連なる系統は、この時期に神聖性を確立していったと考えられます。

広域支配と領域国家への第一歩

古墳時代に入ると、大和王権は朝鮮半島の諸国と積極的に関係を深めていきます。5世紀には、『宋書』に記された「倭の五王」が中国の王朝と通交し、東アジアにおける日本の存在感を示しました。

埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄剣や、熊本県の江田船山古墳から出土した鉄刀には、「ワカタケル大王」(雄略天皇の別名)の名が刻まれていました。これは、大和王権の支配が東日本から西日本にまで及んでいたことを示す証拠です。

さらに、前方後円墳の分布は、北は岩手県南部から南は鹿児島県大隅半島にまで及びます。前方後円墳は、3世紀後半に畿内で成立し、大和王権と深く結びついた墳形であり、各地の首長がこの形式を採用することは、大和王権との政治的・儀礼的な関係を示すものでした。

これらのことから、古墳時代には大和王権の権威が全国に浸透し、日本が領域国家としての基礎を築き始めていたことを物語っています。

【写真】最北端の前方後円墳(左:岩手県奥州市角塚古墳)と最南端の前方後円墳(右:鹿児島県肝属町塚崎51号墳)(出典:Wikipedia)

社会制度の整備と文化の流入

大和王権は、支配を安定させるために氏姓制度(豪族たちを「氏(うじ)」というグループに分け、そのグループごとに「姓(かばね)」というランクや役職を与えて、政治に参加させる仕組み)を整備し、豪族を組織して身分秩序を築き上げました。これにより、中央集権化が進みました。また、大陸からの渡来人を通じて、漢字、儒教、仏教といった先進的な文化や技術が、続々と日本にもたらされ、大和王権の統治をより高度化させる上で不可欠な要素となっていきます。

しかし、大和王権は、大和の豪族の連合体としての性格が強く、その支配はまだ不安定でした。物部氏や蘇我氏といった有力豪族が実権を握ることもあり、朝鮮半島との外交では九州の豪族である筑紫君磐井に依存するなど、中央集権化への道は平坦ではありませんでした。新羅との間で緊張状態が生まれると、九州で新羅と通じた磐井の乱が起こるなど、広域支配を確立する上での苦難も発生しています。

まとめ

弥生時代を経て、日本社会は階層化された社会へと変貌しました。この過程で、「権威」(神聖性)、「権力」(支配者)、そして「民衆」(被支配者)という三層構造が明確になり、日本の国家形成の基礎が築かれました。

古墳時代を通じて、大和王権は神聖な「権威」と強大な「権力」を確立し、日本列島を一つのまとまった領域として支配する体制を徐々に作り上げていきました。しかし、豪族の連合体という性格から、支配はまだ不安定であり、より強力な中央集権国家を志向する動きが、次の飛鳥時代へとつながっていくことになります。

参考文献

松木武彦「人はなぜ戦うのか―考古学からみた戦争」(中公文庫)2017

松木武彦「古墳とはなにかー認知考古学からみる古代」(角川選書)2011