私たちの歴史は、常に「未来をコントロールしたい」という根源的な願いに突き動かされてきました。その願いはやがて、集団の安定を求める力となり、国家段階へと移行します。

人々は、より広範な人々の統合と安定した秩序の維持を求め、その結果、人類史に共通する統治の道具である文字や貨幣が導入されました。同時に「天皇」という日本独自の普遍的な権威が確立し、ここに日本という国家の骨格が完成したのです。

この記事では、聖徳太子の時代から律令国家が確立するまでの過程を、文字・貨幣・天皇という視点から読み解いていきます。

国家形成の背景:中央集権国家への志向

6世紀後半から7世紀初めにかけて、日本は内外の大きな不安に直面していました。国内では、大和王権内部で政治的な対立が続き、国際的には中国で南北朝・隋・唐と王朝が変遷し、朝鮮半島でも三国(高句麗・百済・新羅)が激しい勢力争いを繰り広げていました。

内外の「不安」を「コントロール」し、国家を安定させたいという欲求は、大王(おおきみ)を中心とする中央集権国家の建設を志向させました。

そして、これを実現するためには、豪族の枠を超えた普遍的な権威の確立と、中国の進んだ統治の道具である文字(文書行政)や貨幣の導入が不可欠となったのです。

聖徳太子の改革:新しい統治の萌芽

この転換期に登場したのが、聖徳太子(厩戸皇子)です。彼は、豪族間の対立を克服し、東アジア社会で日本が独立した地位を確立するために、大胆な施策を次々と打ち出しました。

- 冠位十二階: 家柄にとらわれず、個人の才能や功績を客観的に評価する、能力主義的な官僚制度の萌芽でした。

- 十七条憲法: 特定の血縁集団の掟ではなく、国家全体に適用される普遍的な規則を明文化した、文書による統治の先駆けです。

- 遣隋使の派遣: 中国の先進的な文化や制度を積極的に導入しようとし、普遍的な統治システム(文字、官僚制度など)への意識的な接近でした。

- 仏教の導入: 仏教を国家鎮護の思想として取り入れ、大王の権威を、特定の神だけでなく、普遍的な宗教の力を借りることで高めようとしました。

【写真】遣隋使船イメージ

大化の改新と白村江の戦い:危機が加速させた変革

聖徳太子の改革後、再び蘇我氏の専横が続きましたが、中大兄皇子らが大化の改新を断行します。この改革は、豪族中心の政治から、大王を中心とする中央集権的な国家へ移行するための抜本的な施策でした。

この時、「公地公民制」が宣言され、その統治基盤として戸籍・計帳の作成が試みられました。これは、全国の人民をデータとして把握し、税を徴収する仕組みの基礎となります。

しかし、こうした国内改革の最中、日本は国際的な危機に直面します。663年、日本は親交のあった百済を救援するため、唐・新羅の連合軍と戦いますが、敗北します(白村江の戦い)。この敗戦が、唐・新羅の侵攻に備えるため、国家の安全保障体制を早急に強化する必要性を生み出し、後の律令制の確立を加速させる原動力となりました。

「日本」の誕生

白村江の戦いの後、天武天皇や持統天皇の時代に、中央集権的な国家システムが本格的に確立していきます。

日本と天皇の誕生

それまで中国から「倭国」と呼ばれていましたが、この時期に国号を「日本」へと改めます。「倭」が「ちっぽけな」を意味し、中国中心の中華思想を反映しているのに対し、「日本」は「日の本」、すなわち「太陽が昇る国」という普遍的で理念的な国号です。これは中国に対する自立意識、中華思想に対する対抗意識の表れでした。

さらに、君主の呼称も「大王」から「天皇」へと変更されました。天皇は中国の道教の最高神「天皇大帝」に由来し、「天の命を受けて地上を治める存在」という意味があります。これは、中国の皇帝と対等な存在であることを対外的に示し、国内では神聖で普遍的な権威を持つ存在として、その地位を確立する意図がありました。

天皇の権威を支える三つの思想

天皇は太陽神である天照大御神の子孫という古くからの権威を持っていましたが、律令という普遍的な法体系が導入され、天皇の権限が法的に定められました。天皇は、以下の3つの要素を複合的に取り入れ、その権威を確立したのです。

- 神道: 太陽神である天照大御神を皇祖神とする神道は、天皇の血筋が神聖なものであるという、日本独自の最大の根拠となりました。

- 仏教: 仏教によって国家の平和と繁栄を祈る「鎮護国家」の思想は、天皇を仏教の守護者という普遍的な権威へと押し上げました。

- 儒教: 「徳をもって民を治める」という儒教の思想は、天皇を倫理的・道徳的な賢い君主として正当化しました。

この時代、民衆は天皇にとって大切な存在である「大御宝(おおみたから)」と位置づけられました。天皇は、民を慈しみ守るべき存在であると同時に、律令という法体系を介して、国家秩序の中心に位置する神聖な存在として、臣下や民衆から忠誠を受けるべき存在とされたのです。

- 権威:天皇(神道+仏教+儒教の複合的権威)

- 権力:天皇

- 民衆:大御宝

国家統治の道具とインフラ整備

中央集権国家を維持し、円滑に機能させるために、具体的な統治システムが整備されました。

- 文書行政と正史の編纂: 律令国家の維持には、文書行政が不可欠でした。戸籍や計帳の作成を通じて全国の人民を管理し、税の徴収を管理する仕組みが整えられました。また、『古事記』や『日本書紀』といった正史が編纂され、支配の正当性を全国に共有するための重要な道具となりました。

- 貨幣の登場:富本銭や 和同開珎などの鋳造貨幣が流通し始めました。貨幣は、物の価値を抽象的な「数字」に置き換える画期的な道具であり、全国の経済を中央がコントロールする普遍的なシステムでした。

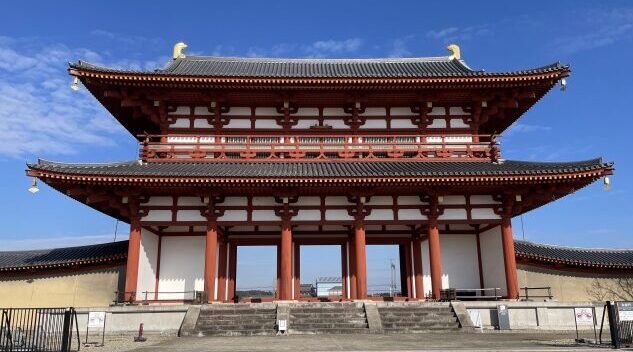

- 計画都市の建設: 唐の都を模範とした藤原京や平城京は、中央集権国家の秩序と権威を象徴するインフラでした。これらの計画都市は、国家運営の中心地として機能するとともに、その強大な力を視覚的に示す役割も果たしました。

まとめ

弥生時代から始まった初期国家は、聖徳太子の改革、大化の改新、そして白村江の戦いを経て、律令国家へと発展しました。この過程で、普遍的な統治ツールである文字や貨幣が導入され、同時に、在来の神道に加え仏教・儒教といった外来の普遍的な思想を取り込みながら、「天皇」という日本独自の権威が確立しました。