中東史

中東史 中東の現在2:なぜ中東に平和は訪れないのか?

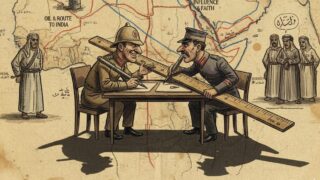

ニュースを見ていると「中東=戦争」というイメージを抱く人も多いのではないでしょうか?戦争・紛争・テロ・独裁…中東が抱える混迷を理解するためには、ニュースの断片を追うだけでは不十分で、「イスラーム共同体の崩壊」と「西欧思想の強制流入」という視...

中東史

中東史  中東史

中東史  中東史

中東史  中東史

中東史  中東史

中東史  中東史

中東史  中東史

中東史  中東史

中東史  中東史

中東史  中東史

中東史