私たち私たち現代人(ホモ・サピエンス)が暮らす社会は、複雑な法制度や経済システムによって成り立っています。私たちの祖先がどのようにして「社会」という巨大な仕組みを築き上げたのか、今回はその始まりであるバンド社会に焦点を当てて解説していきます。

バンド社会とは、人類が旧石器時代のほとんどの期間(約250万年前〜約1万年前)にわたって採用していた社会形態です。これは、血縁関係を基盤とした数十人規模の移動型狩猟採集集団、通称「バンド」を構成するものであり、私たちの祖先が厳しい自然環境の中で生き残るための、極めて重要な生存戦略でした。

このシンプルな社会形態の中から、現代にまで受け継がれる根源的な「不安」、それを乗り越えようとする「コントロール欲求」、そしてその中で生まれた最初の「権威」が登場します。

人類の進化と社会の始まり

人類の登場は約400万年前に遡ります。教科書で用いられることのある猿人・原人・旧人・新人といった用語は、現在では学術的な分類においてはあまり使われません。本ブログでは、学術的に一般的な属名で表記します。

アウストラロピテクス属の登場

人類の歴史は約400万年前に出現したアウストラロピテクス属(約400万年前~約200万年前)から始まります。彼らは直立二足歩行を確立し、両手を自由に使えるようになりました。これにより食料の運搬や周囲の監視に有利になりましたが、彼らの脳は小さく、身体も比較的小柄であったため、当時のアフリカに跋扈していた大型肉食獣の前では、単独では不利な存在でした。

この身体的な特性が、小規模な群れで行動し、集団で警戒することで身を守るという行動を促しました。これは、後の複雑な社会性の萌芽とも言えるでしょう。しかし、この段階ではまだ積極的な道具製作や複雑な社会性は見られませんでした。

ホモ属の誕生

約250万年前、アウストラロピテクス属からホモ属(ヒト属)が分岐しました。この新たな属は、脳容量の著しい増加という画期的な特徴を伴います。

- ホモ・ハビリス(約240万年前〜140万年前、「器用な人」という意味)は、単純な石器(オルドワン石器)を製作・使用し始めました。これにより、肉を切り分けたり骨を砕いて骨髄を取り出したりするなど、食料の選択肢が広がり、より効率的に栄養を摂取することが可能になりました。

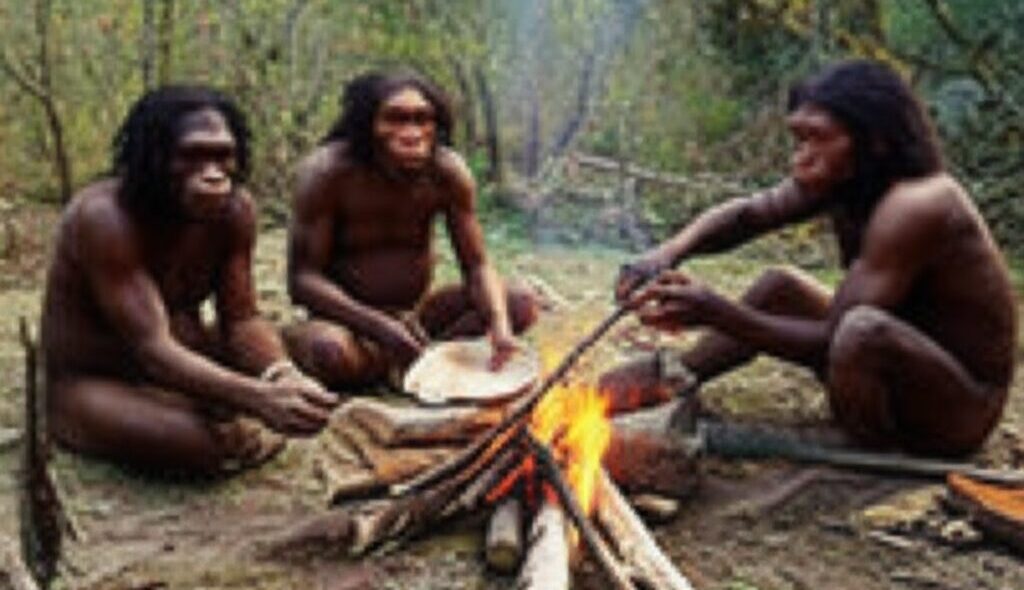

- 続くホモ・エレクトス(約190万年前〜10万年前、「直立した人」という意味)は、より洗練された石器を使いこなし、決定的な進化として火を制御する能力を獲得しました。火の利用は、食料の調理による消化効率の向上、体温保持、夜間の活動、そして捕食者からの防御に貢献しました。

これらの道具と火の利用は、単独では困難であり、複数の個体による協力と連携が不可欠でした。狩猟・採集という活動は、食料の共有、獲物の分配、共同での移動などを必要とし、これこそが基本的なバンド社会の形成へと繋がりました。ホモ・エレクトスの段階では、狩猟や火を囲む集団生活において、経験や知識を持つ特定の個体が非公式なリーダーシップを発揮し、集団の意思決定に影響を与えていたと考えられます。これこそが、権威の萌芽と言えるでしょう。

ホモ・サピエンスの誕生

約30万年前、ついに私たち現代人の直接の祖先であるホモ・サピエンスがアフリカで誕生しました。ホモ・サピエンスは、ホモ属の進化を引き継ぎつつ、特に前頭葉(思考や計画、感情を司る脳の部位)の著しい発達という決定的な特徴を持ちました。これにより、抽象的思考、計画性、未来予測、共感、象徴的思考、そして複雑な言語といった高度な認識能力を獲得しました。

「不安」と「コントロール欲求」が生んだ「権威」

人類は、前頭葉の発達により高度な認識能力を獲得したことで、自然災害や食料不足、病気、死といった生存を脅かす不確実性を認識し、根源的な「不安」を感じるようになりました。この不安を乗り越え、自らの運命を理解し、影響を与えたい、すなわち「コントロールしたい」という欲求が、人類の強力な原動力となってきました。

人類は、言葉と思考の力で世界に「意味」と「秩序」を与えようとしました。物事を比較し、共通点を見つけ、因果関係を考えることで現象を整理しました。理解できない出来事には「神」といった概念を生み出し、間接的なコントロールを試みました。このように、不安を言語化し、物事に意味を与えることで、世界を理解し、安心感を得ようとしたのです。

自然の力を畏れ、その恵みを願う中で、人類はアニミズム(あらゆるものに霊が宿るという考え)やシャーマニズム(シャーマンが霊的世界と交流するという考え)といった原始宗教を発達させました。シャーマンや経験豊富な狩人、長老たちは、見えない力への働きかけを担い、病気の治癒や獲物の占い、自然現象の解釈を通じて、集団に安心感と指針を与えました。

このように、共通の理解(共通の価値観、世界観、神といった概念)が集団で共有されることで、人々は互いに信頼し、協力関係を築き上げました。そして、共通理解に基づく集団での成功体験が積み重なるにつれて、人々が心から納得し、自発的に従うべき対象として、知識や経験、時には超自然的な力と結びついた「権威」という概念が誕生しました。

この権威によって、人々は個体を超えた信頼と協力を可能にし、安定した社会構造を維持してきました。

グレートジャーニー:ホモ・サピエンスの地球全体への拡散

ホモ・サピエンスは、前頭葉の進化がもたらした「不安」と「コントロール欲求」の質的な変化によって、他のホモ属にはない独自の探求心を育みました。この探求心に突き動かされるように、彼らは約7万年前からアフリカ大陸を出て、地球全体へと拡散していったのです。

グレートジャーニーの背景

「グレートジャーニー」とは、ホモ・サピエンスがアフリカで誕生し、数万年かけて世界中に拡散していった壮大な旅のことです。この大規模な移動は、以下の要因が背景として挙げられます。

- 人口増加と資源の限界: アフリカでの人口増加により、限られた資源での生活が困難になった。

- 気候変動と環境変化: 約7万年前からの氷期と間氷期の繰り返しによる気候変動、特にサハラ砂漠の乾燥化が、より良い生存環境を求めての移動を促しました。

- 海面低下と陸橋の出現: 氷期による海面低下は、これまで渡れなかった海域に陸橋を出現させ、新たな移動経路を開きました。

これに加えて、ホモ・サピエンス特有の不安の深化と、コントロール欲求、そして人々をまとめる権威によって、高度な技術と社会組織(例えば、洗練された道具、火の管理能力、そして複雑な言語による知識伝達や柔軟な社会組織)を可能にし、長距離移動と多様な環境への適応を促したと考えられます。

グレートジャーニーの経路

グレートジャーニーは、主にアフリカから始まり、以下のような主要な経路と時期を経て地球全体へと拡散していきました。

- アフリカからの出アフリカ(約7万年前〜6万年前): アフリカ北東部からアラビア半島を経由し、アジアへと進出しました。特に、紅海を渡る南ルート(バブ・エル・マンデブ海峡)が主要な経路だったと考えられています。

- アジアへの拡散(約6万年前〜4万年前): アラビア半島からインド、東南アジア、そしてオーストラリア方面へと広がりました。約4万5千年前にはオーストラリアに到達しています。

- ヨーロッパへの拡散(約4万5千年前〜3万年前): 中央アジアから西進し、ヨーロッパ大陸へと進出しました。約4万5千年前からヨーロッパでネアンデルタール人との共存が始まりました。

- 北東アジアとアメリカ大陸への拡散(約2万年前〜1万5千年前): シベリア方面へと進出し、当時のベーリング陸橋(現在はベーリング海峡)を渡って、北アメリカ大陸、そして南アメリカ大陸へと拡散しました。南アメリカ大陸最南端への到達は約1万4千年前とされます。

ホモ・サピエンスの優位性

ホモ・サピエンスが世界へと拡散し始めた時期、地球上にはホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)など様々な他のホモ属が存在していました。ホモ・サピエンスはこれらの種と出会い、一部では交雑も行われましたが、最終的にはホモ・サピエンスが他の種を凌駕し、地球上のほぼ全ての環境に適応・拡散することに成功しました。

この成功の最大の要因は、ホモ・サピエンスの不安の深化と、それを解消しようとするコントロール欲求が、他のホモ属とは質的に異なる深さと広がりを持っていたことだと考えられます。この独自の能力が、以下の点でホモ・サピエンスの優位性をもたらしました。

- 強固な社会的結束と広範な協力ネットワーク: 他のホモ属よりもはるかに大規模で複雑な協力ネットワークを築くことができました。

- 絶え間ない革新と環境適応能力: 深い「不安」と「コントロール欲求」は、ホモ・サピエンスに絶え間ない革新を促し、より良い道具や適応戦略を生み出しました。

例えば、ネアンデルタール人も道具や火を使いましたが、ホモ・サピエンスほど洗練された象徴的思考や、広範な知識共有を可能にする複雑な言語を持たなかったと考えられており、この点でより良い道具や適応戦略を生み出すホモ・サピエンスに差をつけられたと考えられます。

こうして、ホモ・サピエンスは、地球上の主要な生息域を独占する唯一のヒト科として繁栄することになったのです。

まとめ

バンド社会における人類は、根源的な不安に突き動かされ、コントロール欲求を満たすために、様々な知恵と工夫を凝らしました。優れた個人への信頼、自然への畏怖、そして超自然的な存在との対話を通じて、彼らは目の前の世界に「意味」を与え、不確実性を乗り越えようとしました。この過程で、権威が生まれ、それが集団内の信頼と協力を促し、後の複雑な社会の礎を築いていったのです。

彼らが残した痕跡、例えばラスコー洞窟の壁画やヴィレンドルフのヴィーナス像などは、当時の人々が抱いていた自然への畏敬の念、豊穣への願い、そして生命のサイクルへの意識を今に伝えます。これらは、単なる芸術作品ではなく、彼らが世界をコントロールしようと試みた、精神的な営みの証であると解釈できます

バンド社会は、ホモ・サピエンスが「社会」という巨大な仕組みを構築していく上での最初の、しかし最も重要な一歩でした。彼らが培った生存戦略、共同体意識、そして権威は、後の時代に形成される大規模な文明の基礎となっていきます。

次回は、気候変動と人口増加がもたらした新たな不安が、いかにして「農業革命」と「部族社会」を生み出したのかを掘り下げていきます。どうぞお楽しみに!